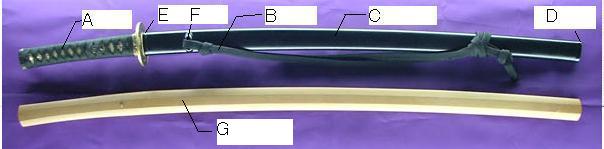

| 拵え全体 |

|---|

|

A 柄 |

B下げ緒 |

C 鞘 |

D鐺 鞘尻の部分。角製または金属製。

太刀の場合は石突金物と言う。  |

E 鯉口 鞘口、鯉の口に似ている。ほとんど角製。

太刀等で金属製のものは口金物という。  |

F栗形鞘の鯉口近くに付ける角製(ほとんど)。

栗の形をした物。これに下緒を通す。  |

G白柄、白鞘白鞘は休め鞘とも言われ、刀の寝間着のようなものです。

材料は朴(ほお)の木を使います。松や杉と違って、ヤニも少なく加工もしやすく刀にとっては最適なものです。

木は生きているので、時間がたつと延びたり縮んだりします。

これでは精密な作業ができないので、少なくとも10年以上寝かせたものを使うようです。

しかも強制的に乾燥させると後になって湿気を呼ぶので、自然乾燥させます。

|

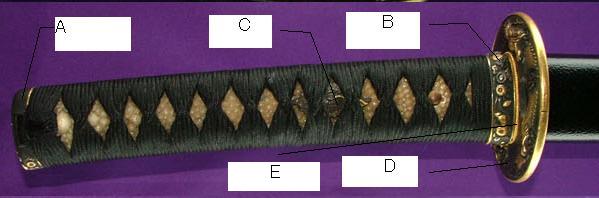

| 柄 |

|---|

|

A頭 柄の頭を保護する、「縁」と揃い金具の場合が多い。

頭には約1X0.3cmの穴が開いており、ここに柄糸を通す。

この部分の飾り金具を鵐目(しとどめ)という。

金具の場合 くすねで固定する。

古い物(室町後期の打刀)や江戸期においても

正式大小拵では水牛の角頭に柄糸を掛け巻きとするものが多い。

太刀においては冑金となる。  |

B縁 柄口の金具。材質は金、銀、真鍮、赤銅、山金、朧銀、銅、鉄。

これに肉彫等の彫りをする。   |

C目貫刀の柄の一番目立つところに付ける飾り金具。金、赤銅製が多い。

起源は刀身を固定する目釘の頭を装飾した物で、

このような上代の目貫を真目貫(まことめぬき)という。

柄糸を巻かずに完全に露出した物を「出し目貫」という。

|

D 鍔 手を防御する金具、鐔とも書く。糸巻太刀には葵形鍔が付く。 |

E 切羽 切羽は刀の鍔の表裏、柄と鞘に当たる部分に添える小判型の薄い板金。

切羽がしっかりつまっていると、がたつかない。

糸巻太刀では、表と裏にそれぞれ大切羽1枚、

小切羽が3枚づつ計6枚つく。

葵形鍔及び大切羽 葵形鍔及び大切羽

|

葵形鍔及び大切羽

葵形鍔及び大切羽